1人になりたくて図書室にこもった。なのに誰かと話したくてたまらなくなった。

2024年10月、ライツ社に新入社員が加わりました。野見山三四郎くんです。すごい名前!お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、「三四郎」は、あの夏目漱石の小説から付けられた名前だそうです。

そこまでして本を読みたいと思うようになったきっかけは……

夏、ライツ社で出版営業職を募集すると、応募フォームに百貨店に勤めているという男性からエントリーがありました。そこに書いてある文章が、なんだかとてもよかった。内容はもちろん、リズムも言葉えらびも、なんだかとてもよかったんです。

私は現在百貨店の法人営業部で働いています。

「百貨店」ですから何でも扱えるのですが、何回かお客様から絵画が欲しいと依頼を受けたことがあります。 要望があると私は絵画を見繕いに取り扱いのある絵画を見に行きます。そして、その度に絵画についている値札に驚かされます。A4もない絵画が何百万とするのを見て頭がくらくらしてきますし、それを見て購入したいと思う人がいることも毎回衝撃でした。そう考えるとほとんどの本はどんなに魅力的でも私がお昼ご飯を何回か我慢すれば購入できるのはすごいことだと思います。

子供の頃、私の家はお小遣いがありませんでした。そのため本が欲しくてもなかなか手に入れることができないことが多かったです。家には天井まで届く本棚が何台もあるほど本がたくさんありましたが、難しそうな時代小説か、埋蔵金のありかはここだ! みたいな本が大半を占めていたので子供にはなかなかハードルが高かったです。長期休みになるとたまに購入できるチャンスがありました。親が仕事でいない日は大抵作り置きが冷蔵庫に入っているのですが、たまにコンビニで買ってきてといわれる時があり、そのお金を使わずためておいて本を購入。その本をなんどもなんども繰り返し読んでていたのを覚えています。

そこまでして本を読みたいと思うようになったきっかけは、小学校の時に度重なる転校があったことがあります。今まで自然につくってきた友達というものがどういう風にできるのか真剣に考えたことがなかったため、悩んでいた私にとって本を読むことは心の支えになりました。当時の私は学校での人間関係や立ち位置を常に気にしていて、深い話をできる相手もいなくてしんどい毎日でした。ただ、本を読んでいると自分が抱いている悩みが言語化されて心にスっと入ってくる感覚があります。気持ちが言語化できるということ、さらに学校という小さな世界でしか生きていなかった私にとって同じ悩みを抱えて、乗り越えようとする姿に救われました。本には文字しか情報がありません。けれど、どんな声で話しているのか、どんな空気感なのかを想像する余白があります。だからこそ自分に都合のいいように想像したり、“これは自分のために書いてくれている”と思ってしまえる魅力があると思います。

「write」「right」「light」、書く力で、まっすぐに、照らす。私はこの言葉をとても軽やかさを持つ素敵な表現だと思います。現実を生きていると、不安なことがあるなど、もうこれはどうしようもないことなんじゃないかと感じたりすることがあります。そんな時本との出会いは、読んだ人の心を温かくして、この現実を乗り越えられる気がしてくる。貴社の掲げる言葉からは明日へと踏み出す活力を作り出そうとする力があると感じます。その力を営業という側面から、広げていくことができれば嬉しいです。

最後に私が営業について大切にしていることを書いて終わりにします。出版営業とは営業の仕方、システムが異なるかもしれませんが、私が営業をしていて大切にしていることは、社内外との信頼関係の構築です。どんな商品を売るにしても、自分一人でできることではないです。たくさんの人に少しずつ汗をかいてもらってやっとお客様に商品を届けることができます。そのために必要なのは、日々のコミュニケーションをしっかりとること。可能な限り会って直接話すことを心がけています。販売していく中で、私だから買ってくれたお客様も少なからずいらっしゃいます。それは、直接話すことでお客様に寄り添い、思いを届けられたからだと思っています。貴社の思いを感じられる商品を営業することを通じて、本としての魅力だけではなく、「ライツ社」としての信頼、魅力を高める貢献ができればと考えております。ぜひ採用の検討いただければ幸いです。

すぐに「面接に来てくれませんか?」と連絡をしました。

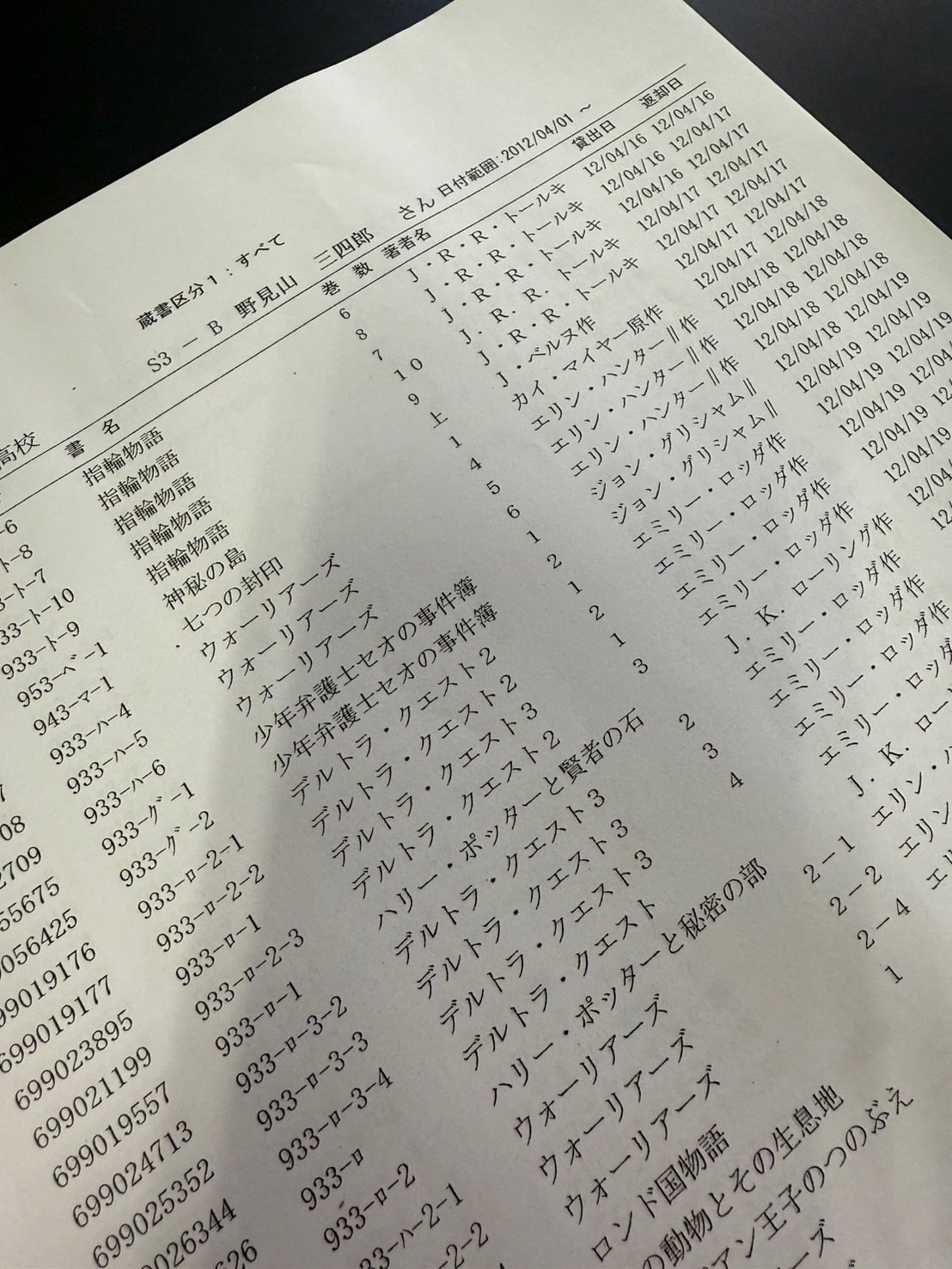

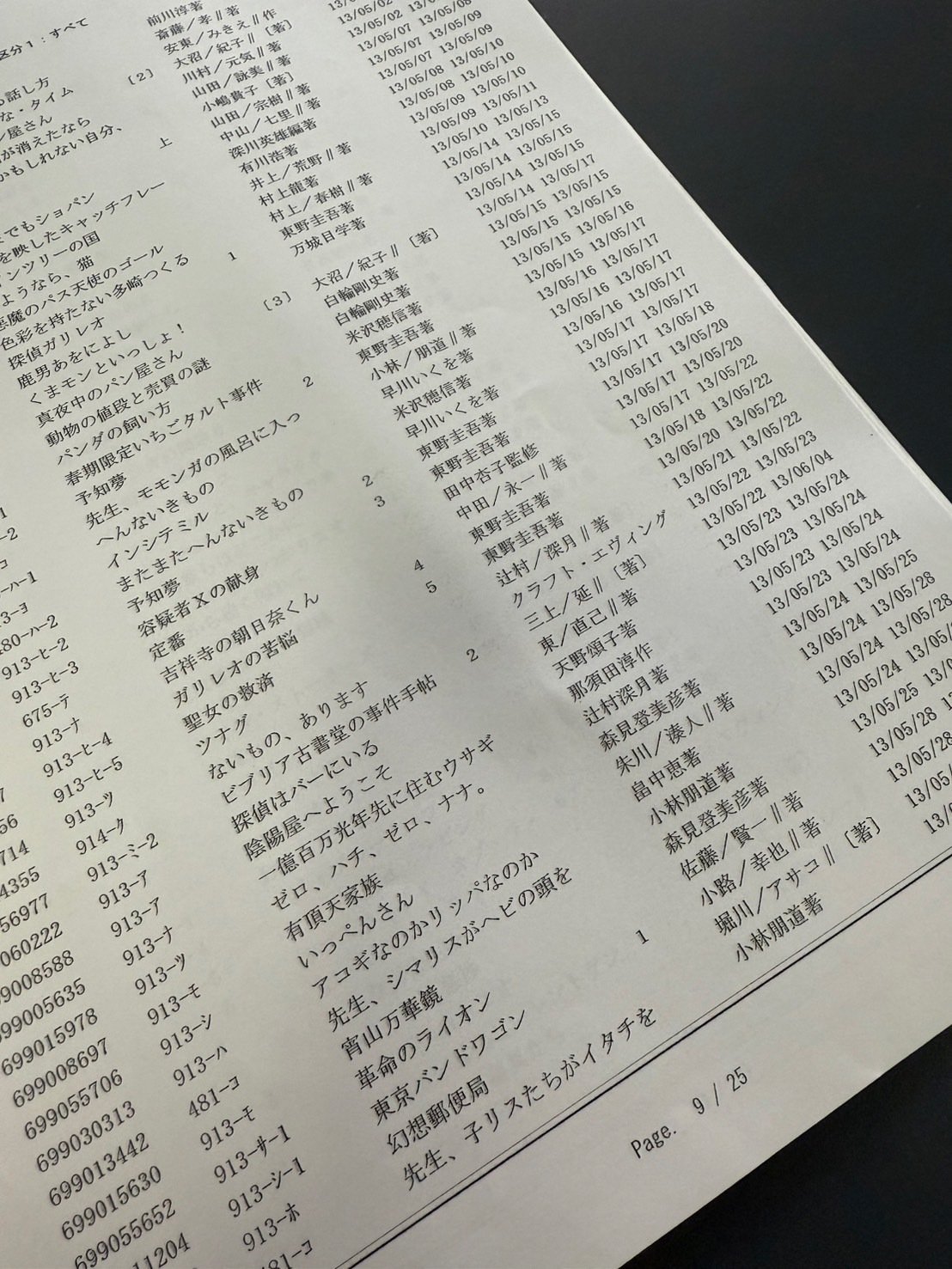

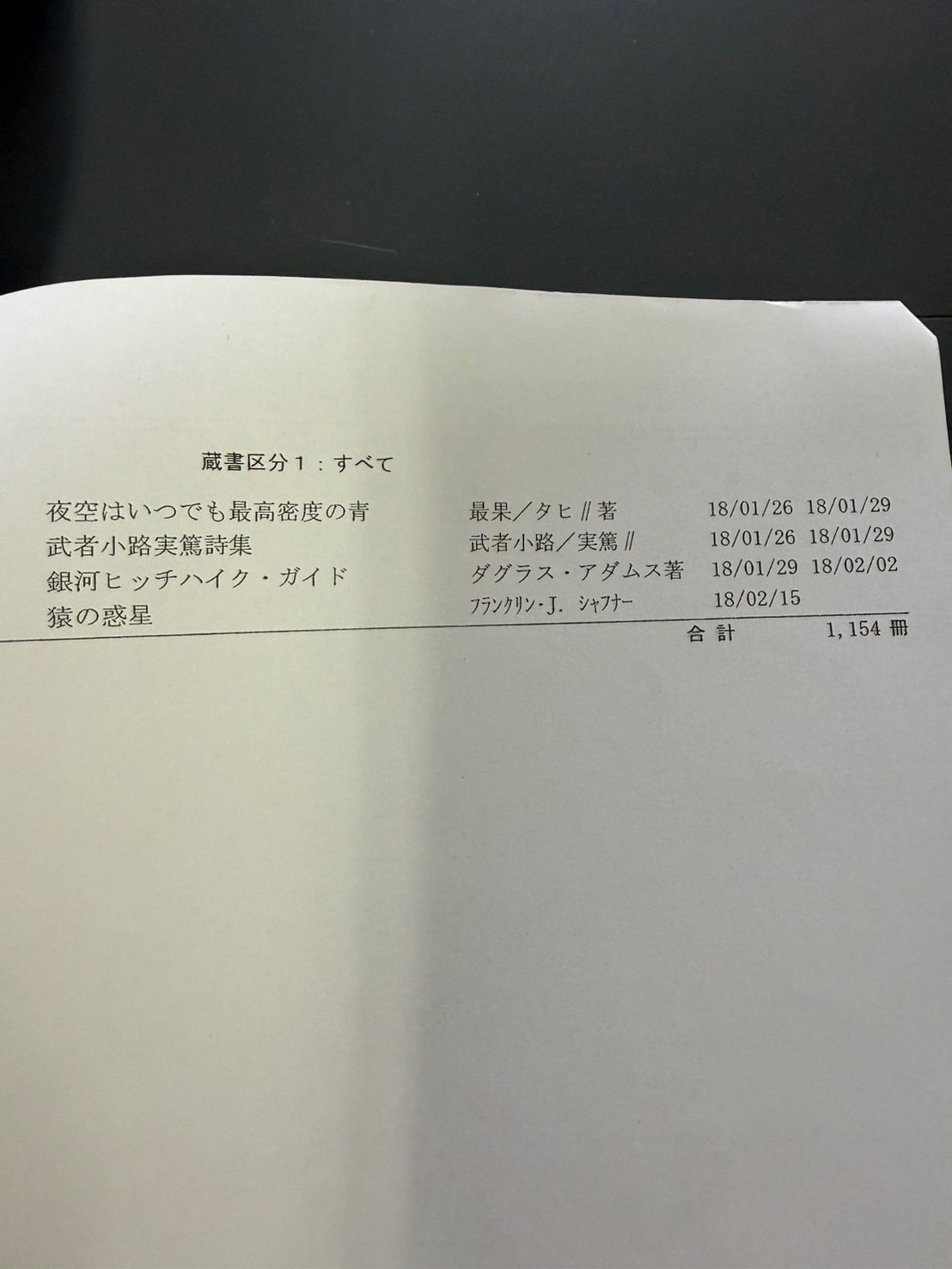

東京から明石に来てくれた野見山くんは、挨拶を済ますと、机の上にスッと紙の束を置きました。「それは何?」「これは、私が中学と高校の図書室で借りて読んだ本の履歴です」「そんなの残ってるんですか!?」なんと、野見山くんが通っていた学校は、生徒が図書室で借りた本を記録として残してくれていたのです。

びっしりと記載されたタイトル。貸し出しの日付はほぼ毎日。その数は1154冊。本を好きなことは、言わずとも伝わってきました。だから、「野見山さんと本って、どんな関係なんですか?」そんな質問をしました。そしたら彼は、こんな話をしてくれました。

「応募フォームにも少し書きましたが、そのころは友達のつくりかたがわからず、正直ひとりになりたくて図書室に行っていました。そこでずっと本を読んでいたんです。でも、その歳くらいの男が読む本って、だいたい「冒険モノ」で。主人公がいて、仲間を見つけて、助け合って、困難を乗り越えていく。本の中の登場人物たちは、みんな1人じゃなかったんです。そんな本を読んでいると、単純なんですけど、人って1人では生きていけなんだなって気づいたんです

それからも、しばらくはずっと本を読んでたんですけど、どんどん本を好きになって、そしたら読む本もどんどん変わっていて、どんどん面白い本に出会えて。で、思ったんです。自分が読んだ本のことを、誰かに話したいって。誰かと本の話がしたくてたまらなくなったというか」

『ガンバのぼうけん』『はてしない物語』『ブレイブ・ストーリー』……1人になりたくて図書室にこもったはずなのに、そこにある本を読んだら、人は1人では生きていけないことを知って。面白い本と出会うと、今度は誰かと話がしたくてたまらなくなった。

そこから、野見山少年は変わっていったそうです。人と話すようになり、友達をつくり、演劇をはじめ、就職活動では、人と話すことが仕事である営業職を選んだ。

出版営業をするうえで、こんなにも強い原体験はないと思いました。

と同時に、1人の少年が本によって人生を変えていくストーリーを聞いて、本のつくり手として、とてもとても励まされました。本をつくり届ける意味は、こういうところにあるんだなって。

そして、この話を聞いてからもう一度、応募フォームに書かれた文章を読むと、ぼくたちはもう野見山くんといっしょに働きたくなっていました。

いま、野見山三四郎くんは新人営業マンとして関西を回っています。

来年の目標は、1人立ち。たくさんの書店員さんにかわいがっていただきながら、教えてもらいながら、本という存在の魅力を伝えることができる営業マンに育っていってくれることを願っています。

「write」「right」「light」、書く力で、まっすぐに、照らす。私はこの言葉をとても軽やかさを持つ素敵な表現だと思います。現実を生きていると、不安なことがあるなど、もうこれはどうしようもないことなんじゃないかと感じたりすることがあります。そんな時本との出会いは、読んだ人の心を温かくして、この現実を乗り越えられる気がしてくる。貴社の掲げる言葉からは明日へと踏み出す活力を作り出そうとする力があると感じます。その力を営業という側面から、広げていくことができれば嬉しいです。

期待しています!そして、来年も生きる力の源になるような、そんな本をつくり続けていきたいです。

以上、ライツ社の近況報告でした。それでは、よいお年をお迎えください!

いいなと思ったら応援しよう!