広島の「書店が一度なくなったまち」に生まれた本屋に過疎地域の希望があった

5月。広島県庄原市という山間のまちに、書店『ほなび』がオープンしました。手がけるのは、人口6600人(2024年)の田舎町で本屋『ウィー東城』を経営する佐藤友則さん。

ウィー東城といえば、美容室やコインランドリーを併設するなど、「複合化」の先頭を走ってきたお店。あの佐藤さんが「本で勝負する」新店をオープンしたとあって、注目が集まっています。

『ほなび』について佐藤さんは、「町がもう一度元気になっていく、きっかけの本屋になればいい」「これは日本の再生だと思ったんです」と語ります。

過疎化がすすむ庄原市中心部は2つの書店が相次いで閉業、一時は無書店地域に。JR在来線の存続・廃止も議論されるまちで、いま、いったいなにが起ころうとしているのか? その最初の一手は、「開店前の本の棚詰め作業を、お客さんと一緒にやってしまう」という前代未聞のイベントでした。

これからの本屋、地域、人との関わり方について考えさせられる内容です。ぜひご覧ください。

2万3000冊の「本の棚詰め」をお客さんに任せた理由

「開店前の空っぽの本棚をみんなで詰めよう!」という佐藤さんの声かけに集まったのは、3日間でなんと150人。まずは数百箱のダンボールを所定の位置に運び、開梱作業。次に、棚に粗詰(ひとまず棚に入れていく作業)をして、最後に棚を作っていく作業。それぞれの棚をその棚らしく並べていくというイベント(というか開店前に必須の仕事)です。

―:

棚詰めイベント、わたしたちも参加させてもらって、これからどんな楽しい店になるんだろうっていう期待が膨らんでます。

佐藤さん:

おつかれさまでした。でもね、「普通の本屋」ですよ。これが『ほなび』のキモで。「町から本屋がなくなっていくこと」をぼくたちの業界は問題視している。

ー:

無書店地域。

佐藤さん:

でも、もっと言うと、「町自体がさびれてきてる」じゃないですか。 そっちのほうが大きな問題ですよね。空き店舗が増えて、空き家が増えて、地域の産業がなくなって、より住みづらい町になってるじゃないですか。

ー:

なんか都市部に集中して。

佐藤さん:

町には本屋が必要だって言いながら、 Amazonで買うわけじゃないですか。安い早い便利をやるわけですよね。ぼくは、それを1つも悪いと思わないです。その行動が当たり前だもんって思うし。

ー:

そうですね。

佐藤さん:

じゃあなんで本屋が必要だっていうと、まわりに当然空き店舗がいっぱいあるわけですよ。

ー:

はい。

佐藤さん:

ぼくは『ウィー東城』のほうでは、複合化っていうか、本屋の中にいろんなものを自分で足してきました。美容室にコインランドリー、パン屋。店内には、かつおぶしから化粧品まで売っている。

ー:

改めて聞いても、すごいです。

佐藤さん:

でも、地域の人が欲しいって言ったものをぼくがやるんじゃなくて、たとえば空き店舗で地域の人がなにかをやっていくサポートができたとしたら、それはまちの再生じゃないですか。

ー:

まちの再生。

佐藤さん:

再生っていう言い方がほんとうは好きじゃないんだけど。武雄市図書館、あるじゃないですか。

ー:

話題になりましたね。

2013年4月1日、市はCCCを指定管理者として市立図書館をリニューアルオープン。スターバックスを含む蔦屋書店を併設した空間は話題を集め来館者が3倍以上になったが、一方で新運営方針への批判の声もあがった。

佐藤さん:

あれ、賛否両方あって当然ですよね。公共の機関にビジネスの匂いがするわけだから。実際、ぼくも行きましたけど、賑わってて、喜んでおられて、いいわけですよ。

ー:

そうですね。来館者も増えて。

佐藤さん:

でも、ほんとにそれでいいのって思ってる人もいた。それはたぶん、「外から大きな資本がやってきた」みたいなところで。もし、武雄の図書館よりもなんというか、もっときれいな形で、地域の人が喜ぶんだっていうモデルがつくれたら、これは日本の再生になると思ったんですよ。

ー:

みんなが自分ごととして関われる、みたいな?

佐藤さん:

そうです。自分ごとになる一番最初ってなに?って言ったら、みんながつくる本屋でないといかんでしょ。

ー:

それで、みんなで本を並べることになったんですね。

佐藤さん:

みんなで本棚をつくるところから始めないと、この熱量は、嘘になっちゃうっていうか、ぼくの力になっちゃうんですよ。

ー:

なるほど。

佐藤さん:

そうじゃないんですよっていう。そういうことができるのが本屋だとも言えるし。

ー:

本屋だから。

佐藤さん:

そうです。だって、本ってみんなの想いに応えられるじゃないすか。「ぼくだったらこうやって並べるな」とか。その熱量が入ってるか入ってないかっていうのは、まったく違うはずです。「わたしたちのまちの本屋である」っていうことを一番表現できるのが「棚」なんじゃないですかね。

ー:

本の品揃えってどんなものになるんですか?

佐藤さん:

ぼく、ぜんぜん焦ってなくって、やっぱり半年、1年かけてできていくもんなんですよ。

―:ああ、そうか。

佐藤さん:

『ウィー東城』だって、別になんてことない棚なんですよ。だから評価されないのもわかんないことはない。でも、外の人に評価されたいともひとつも思わないし、地域の人が使い勝手が良ければいいだけで。

ー:

そうですね。

佐藤さん:

だけど、明日が見える棚でないといけないのはたしかですね。

ー:

明日が見える棚。

佐藤さん:

ゆるい明日っていうか。これ読んでみたいって、ふと手にとる1冊が棚にあるかどうかだと思うんですよね。

ー:

なんてことない本屋さんに自分の未来があるって、お客さんの立場になったら希望だなって思います。

佐藤さん:

すべては読者が教えてくれることなんですよ。地域のお客さんの声とともに変わっていくという棚であるだけの話ですからね。変幻自在ですよ、本屋なんて。

本屋はなんの役に立ってきたのか?

ー:

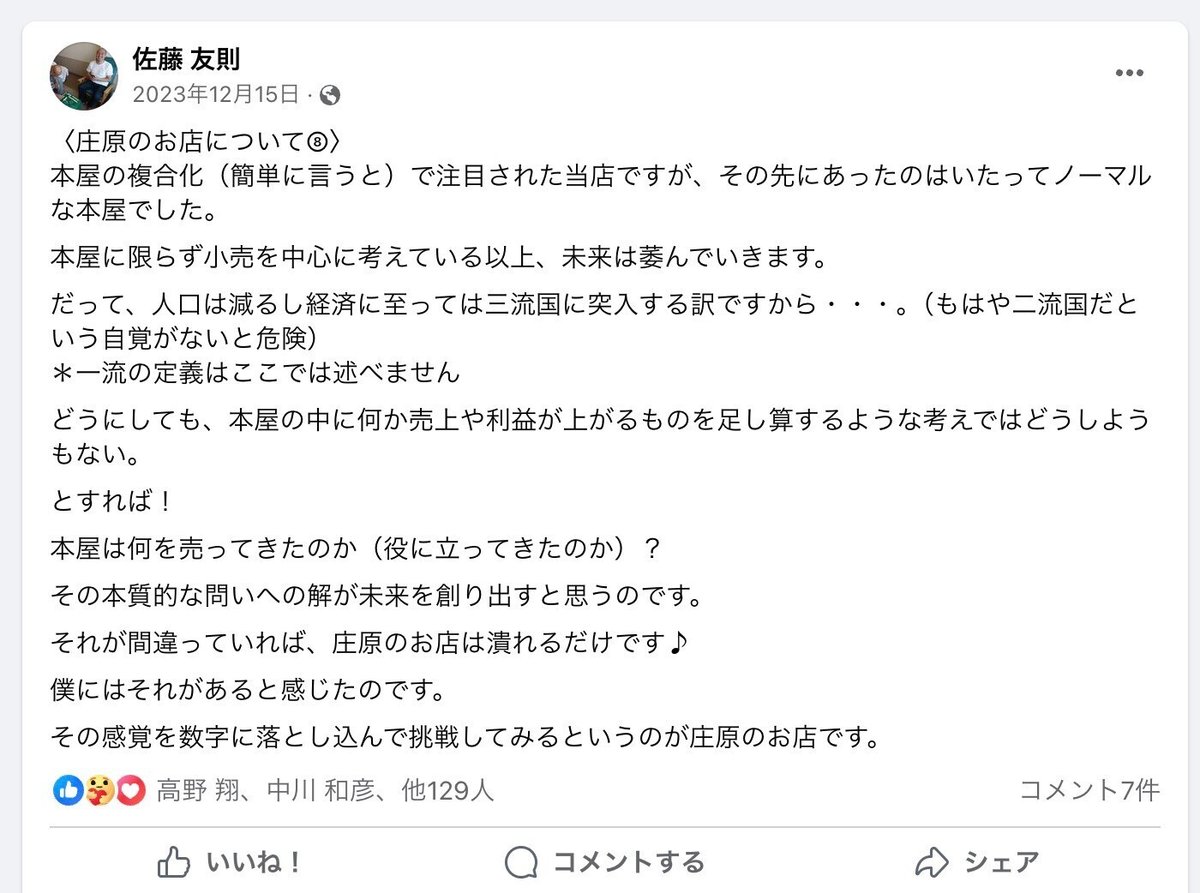

佐藤さんのfacebookで「本屋に限らず、小売を中心に考えてる以上、未来は萎んでいきます。 とすれば!本屋はなにを売ってきたのか(役に立ってきたのか)?」 っていう一文が気になって。

佐藤さん:

もうほんと、ずっと考えてることがあって。

ー:

はい。

佐藤さん:

本屋っていうのは、地元の名士と言われる人がやっていたらしいんですね。そういう歴史があるそうなんです。

ー:

そうなんですね。

佐藤さん:

だから、本屋の社会的地位が高かったりする名残が、いまは名残ですが、そういうのがあって。

ー:

あーなるほど。

佐藤さん:

で、ぼくは今回なぜ出店しようかと思ったかっていうと、 大家さんがめっちゃ家賃を安くしてくださったんですよ。

ー:

コンビニの跡地だったという。

佐藤さん:

そう。コンビニの跡地ってね、家賃が高くて下がらないって有名な話なんですよ。それが、めっちゃ下がったんです。

ー:

おおー。

佐藤さん:

さすがにびっくりしました。だって下がらないって有名ですから。その大家さんっていうのが、ほんとうに地元の名士で、この前の秋の叙勲を受章されたような方で。

ー:

すごい方。

佐藤さん:

その方が「佐藤くん、家賃なんぼだったらできるの」って言ってくださって。金額は言えないんだけど、「一番下の方はこれぐらいで、一番上は払えて1年から3年です」と。

ー:

リアル。

佐藤さん:

もう失礼な話だけど、「一番安い金額だったら10年先を考えられます」って言ったら、ほぼ一番安い家賃にしてくださったんですよ。

ー:

かっこいいですね。

佐藤さん:

かっこよすぎますよ。それでぼく、やらないってわけにはいかないっすよ。だから、地元の名士が本屋を直接やってた時代があって、直接じゃなくとも、そういう地元の名士の協力がないとできないなっていうのを、今回痛感したんですよ。

―:

なるほど。

佐藤さん:

平たく言うと、「家賃が安くないと本屋はできない」っていう言い方になります。じゃあなんで地元の名士が本屋をやってきたんだっていうと、地元がより良くなっていくことを心底願ってやってきた。

ー:

町を思う気持ち。

佐藤さん:

そうです。まちを良くしていこうという人がいないと、 本屋は生まれなかった。それが始まりだとぼくは思うんです。全国の本屋に、いや、全国の小売にもそうだし、日本中の人たちにですよ。「 忘れてんじゃないの?」って言いたい。

ー:

まちをどう考えるかってことですか?

佐藤さん:

単位はいいんですよ、家族でも、地域でもね。この国ってことかもしれないし。でも、いまの世の中がなんでこんなに衰退してるかって、自分だけ良ければいいっていう、 その了見じゃないですか。

ー:

たしかに。

佐藤さん:

今回の出店はそこへの問いなんですよ。ほかのいろんな業界にも志を持った素晴らしい人がいるけれども、そういう、地元への思いを一番わかりやすく表現していけるのが本屋さんなんじゃないですかって。

ー:

ああ。その想いが、空き店舗の活用、まちの再生って話につながっていくんだ。

佐藤さん:

そうです。

「まちの中に、本屋を分解していくんですよ」

佐藤さん:

とはいえ、いきなりだれかが「じゃあわたしやります」ってやるもんじゃないので、まずはぼくが2つやろうと思ってるんですよ。 第1弾が「無人雀荘」です。

ー:

マージャン!

佐藤さん:

実は近くに、コンビニの跡地以外にもね、純喫茶の跡地があったんですよ。

ー:

跡地から考えるんだ。

佐藤さん:

純喫茶跡地って、壁紙が真っ黄色なわけですよ。で、時計取ったところが白いわけですよ。

ー:

ああ!タバコの染み!

佐藤さん:

そうです。いま、タバコ吸う大人がさ、肩身狭いじゃないですか。パチンコ屋でさえ禁煙ですよ。その真っ黄色の壁紙はね、愛煙家に「ここだったら好きなだけ、好きなように吸っていいよ」って言ってくれてるわけですよ。

ー:

壁が語りかけてる(笑)。

佐藤さん:

無人雀荘だったらですよ。タバコは吸ってもいい。だれにも気兼ねもない。みんなでワーキャーワーキャー言える。

ー:

おー。無人だから。おもしろい。

佐藤さん:

しかも普通だったら内装費かけるでしょ。

ー:

はい。

佐藤さん:

でも、真っ黄色な壁紙、新しくしちゃったらダメでしょ。

―:

ダメです。

佐藤さん:

内装費安い。人いらない。家賃安い。暗証番号入れたら、ガチャっと。過疎地域でも、現代の文明の利器と需要を掛け算しただけで、おもしろいと思うんですよ。

ー:

おもしろいですね。

佐藤さん:

あと、中高校生の自主学習スペースをつくろうと思ってますね。

ー:

おお。

佐藤さん:

静かに勉強したいはずなんですよ。で、たとえば、地方の学校に通っているけど、たとえば将来は写真家になりたいという子がいるとするじゃないですか。

ー:

はい。

佐藤さん:

たとえば、ライツ社さんに頼んで、ヨシダナギさんに1時間だけ出てもらえますみたいなことが、できるわけじゃないですか。将来、本を書く人間になりたいんですとか。たとえばそういう人呼べるじゃないですか。だから、そういう場所をつくってあげて、たとえば、県大生は無料だけどその代わりに運営してね、経営の話は教えてあげるから、とか。

ー:

なるほど。

佐藤さん:

で、ミソはいくつかあるんだけど、そういうスペースが「かならずしも書店と一体である必要はない」というところ。

ー:

書店は儲からなくていい?

佐藤さん:

学習参考書を「ほなび」の売り場から外してしまって、そこで売るんですよ。PayPayでいいから。

ー:

なるほど。

佐藤さん:

学参どこで売れるの?って言ったら、絶対に本屋に置いてるよりも、勉強して悩んでるときに隣にあったら売れるに決まってるじゃないですか。

ー:

ああ。

佐藤さん:

そしたら、学参の売り場があくから、「ほなび」には新しいもん仕入れよってなるじゃないですか。

ー:学参を買いに来た子が、ほかの商品も買ってくれないかなって、本屋さんに置きたくなっちゃうと思うんですが。

佐藤さん:

本屋をまちの中に分解していくんですよ。そしたら、本という存在はもっとまちに浸透していくし、本屋には、新しいことができるスペースが生まれる。

ー:

それでいいんだ。

書店『ほなび』が目指すのは、「FCバルセロナ」

ー:

佐藤さんが描いている本屋さんの姿が、ちょっとずつ見えてきました。

佐藤さん:

それでいうと、サッカーのバルセロナあるじゃないですか。メッシがいた。

ー:

ああ。スペインの。

佐藤さん:

はい。あのチームの成り立ちも本屋と似たような感じみたいで。地元の実業家がFCバルセロナを創設したそうなんです。で、それから100年以上経ったいまもバルセロナという都市はまちぐるみで、「友の会」みたいな形でサッカーチームを応援してる。

世界有数のフットボールクラブ『FCバルセロナ』というチームを語る上で欠かせない存在であるのが「ソシオ」。クラブ会員のことを指し、会費を募って、その資金でクラブを運営していくというもの。「クラブ以上の存在(カタルーニャ語: MÉS QUE UN CLUB)」という言葉がスローガンになっており、まちにとってのFCバルセロナというサッカーチームの存在の大きさがよくわかる。

佐藤さん:

『ほなび』も、年会費を参加したい人からもらうんですよ。1日10円。だから年会費3650円。

ー:

バルセロナ式!

佐藤さん:

なんでこんなこと思ってるかっていうと、よく本屋さんが閉店するときに名残惜しんでできる行列ってあるじゃないですか。

ー:

はい。

佐藤さん:

本屋だけじゃなくて、そういう現象が起きたときに、すべての店主が言いたいけど言えないのは、「だったらせめて1ヶ月に1回は来てくれよ」って。

ー:

本音ですよね。

佐藤さん:

みんな応援したい気持ちはあるわけですよ。だったら、1日10円先にちょうだいっていう話。

ー:

なるほど。

佐藤さん:

これ、商売をしている人からすると、「本屋だけじゃやっていけないんで助けてください」って言ってるだけじゃないですか。もちろんぼくは損益分岐点まで本を売って、いわゆる黒字にするっていうのが商売人として当たり前だと、いまでも思ってます。『ほなび』は3650円もらわなくても、やってやろうという気概はある。

―:

はい。

佐藤さん:

けど、これをほかの無書店地域でも広めるということを前提とするならば、 この仕組みは『ほなび』からやって、成功事例をつくっておかないといけないんですよ。地元がより良くなっていくことを願って、志を持ってまちを再生しようする本屋があなたのまちにもできたんだったら、応援してあげてよって。

―:

「前例がない」がいちばんキツイですもんね。

佐藤さん:

このタイミングで、この場所がぼくに与えられた使命だと思うので。これだけ育ててもらって、こんなにたくさんの経験をさせてもらった恩は返さないといけないんで。

任せたのは、「ウィーっぽさ」を持つ22歳

ー:

店長の原田さんは22歳女性とおっしゃってましたけど。

佐藤さん:

彼女はね、2年近く前に『ウィー東城』に来た瞬間に、どうしてもここで働きたいと思ったらしいんですよ。

ー:

へえ。

佐藤さん:

その日に「働きたいです」って言ってくれて。「ちょっと気持ちはうれしいけどさ」って、「もうスタッフもいっぱいなんよね」っていう話をしてたんですね。2、3ヶ月後にまた来て 「やっぱり働きたいです」って言って、「いやいやうれしいけど」って言っていたら、3回目来たときに、「もう仕事辞めました」って。

ー:

すごいですね。

佐藤さん:

それは別な理由でやめてるんですけど、「週1でも週2でもいいんで働かせてください」って、それは断れないじゃないですか。

ー:

それは断れないですね。

佐藤さん:

彼女が働き始めて、みんなが言ったのは「原田さんってめっちゃウィーっぽいですよね」なんですよ。

ー:

ウィーっぽさか。

佐藤さん:

実はね、本庄という43歳の男性に名古屋から単身赴任で来てもらって、お店を任せようと思って、すでに口説いていたわけですよ。

ー:

別の方を。

佐藤さん:

はい。でも、あることがあってね。『ウィー東城』の店長が、おばあちゃんの接客をしてたんです。

ー:

はい。

佐藤さん:

ぼくはそれをいいシーンだなと思って、見てたんですよ。

ー:

はい。

佐藤さん:

その夜、閉店後に原田と話をしてたら、「今日、店長の接客がすごい素敵でした」って言ったんですよ。「どのシーン?」って聞いたら、「あのおばあちゃんとのシーンがほんとうに素敵でした」って聞いた瞬間に、ここに店長がいた!と思って。

ー:

どんなシーンだったんですか?

佐藤さん:

言葉で言ってしまえば、おばあちゃんがお店に来た。店長が話を聞いている。おばあちゃんは足が悪かったからイスを用意してあげた。イスに座ってるおばあちゃんの話を聞いている店長の姿。これだけです。でも、おばあちゃん、うれしかっただろうなって、ぼくもぼんやり見てたんですよ。そんな接客のひとコマです。

ー:

なるほど。

佐藤さん:

それがウィーらしかったんですよね。寄り添い方が、人として。

ー:

人として。

佐藤さん:

あの一瞬を見逃さずに、ぼくと同じように切り取ったその原田彩花という人をぼくは店長にしたいと思ったし、店長であるべきだと思ったっていうことかな。

ー:

そこなんですね。

佐藤さん:

本庄には「すまんけどさ」って。「おっさんが店長するよりも若い子に店長さした方が良くない?」って言ったら、「ぜんぜんいいっすよ」って言ってくれて。

ー:

本庄さんもいい人。

佐藤さん:

はい。余談を言うと、『ほなび』のお隣が、長岡商事さんという大家さんなんですね。 長岡商事というグループの中の不動産屋さんにお世話になってるんですけど、内装を頼まなきゃいけないじゃないですか。

ー:

はい。

佐藤さん:

その不動産屋さんが「よくお世話になってる素敵な人がいらっしゃるんで」って言って紹介してくれたのが、原田工務店っていうんですよ。

ー:

はい。

佐藤さん:

これがガチで原田彩花のおじいちゃんだったんですよ。

―:

つながりがそこで……!

佐藤さん:

おじいちゃんが孫のために内装してくれるわけですよ。ええお店になるに決まっとるじゃねえ笑。

佐藤さんとお話しするといつも元気をもらいます。それはそこに未来があるからだと思います。

イベントに参加して、生き生きとお客さんが関わっている姿を見て、まちの人が自分ごととして関われる本屋に未来を感じました。『ほなび』がこれからも多くの人に愛され、そして全国にその流れが広まることを願っています。

明るい出版業界紙では出版業界の明るいニュースを届けています。マガジンのフォローも歓迎です。

いいなと思ったら応援しよう!